«Il baissent alors mes pantalons à mes genoux et me laissent ainsi. Je regarde à mes pieds et je remarque soudainement qu’un policier, de son énorme botte noire, est sur le point de m’écraser le pied gauche. Je déplace mon pied, il essaie de nouveau de m’écraser le pied, je le regarde dans les yeux et l’avertit qu’il n’a pas le droit de faire ça. Il s’éloigne. Un autre policier s’approche et me dit d’un ton menaçant: C’est avec moi que tu vas passer la soirée. On va avoir du fun. On m’envoie ensuite dans le fourgon. Soudainement, arrive une jeune femme saignant beaucoup près de l’œil ainsi qu’à l’un de ses genoux. J’entends dire qu’elle aurait été projetée par terre par les policiers.

Nous continuons d’attendre parce que les policiers veulent remplir le fourgon avant de partir et mes mains me font atrocement mal. Je demande à plusieurs reprises, et ce à plusieurs policiers, le tout en montrant mes mains, de remplacer mon tie-wrap parce que je n’ai plus de circulation dans les mains depuis un bon moment. Ils ont tous tourné au ridicule et/ou minimisé ma situation et certains ont même démontré du plaisir à me voir souffrir.»

– Extrait du témoignage de Biron Desbois suite à son arrestation le 15 mars 2013

Autant la grève étudiante de 2012 a donné lieu à de magnifiques démonstrations de mobilisation collective, de solidarité et de créativité, autant elle a été le théâtre de scènes troublantes de brutalité policière, de répression politique et de violence judiciaire. Après les élections provinciales de septembre et le sommet sur l’éducation supérieure de février, la seule réelle nouveauté à laquelle le mouvement étudiant et la jeunesse ont eu droit est une hausse perpétuelle des droits de scolarité, sous le couvert de l’indexation, le «compromis» défendu par le Parti québécois. La répression s’est poursuivie et s’est même durcie, les relationnistes policiers prétextant une «radicalisation» des manifestants et manifestantes pour justifier les arrestations de centaines de personnes, privées complètement du droit de manifester.

Dans ce contexte, de nouveaux récits d’abus policiers tels que celui de Biron Desbois font surface et s’ajoutent à ceux, nombreux, qui s’accumulaient déjà depuis un an. Un travail de collecte et d’analyse de ces témoignages, réalisé de longue haleine par la Ligue des droits et libertés, l’Association des juristes progressistes et l’Association pour une solidarité syndicale étudiante, est rendu public ce lundi 29 avril. Leur rapport, intitulé Répression, discrimination et grève étudiante: analyse et témoignages (PDF, 5Mo), donne accès en 48 pages à un condensé des graves affronts aux droits humains qu’ont connu les grévistes l’année dernière. Il s’agit à la fois d’un document gravant le souvenir de la répression dans la mémoire collective et d’un appel de plus à la tenue d’une enquête publique afin de mettre en lumière les abus autoritaires du Printemps québécois.

Face aux nouvelles tactiques policières qui étranglent toute tentative de contestation, à coups d’arrestations de masse et de contraventions coûteuses, nombreuses sont les personnes qui ont cessé de sortir dans la rue, prises de peur et d’angoisse ou ne pouvant simplement se permettre une soirée au poste ou une amende aussi lourde à contester qu’à payer. Michaël Fortin, un documentariste dont le court-métrage Printemps érable – Manifeste vidéo a été sélectionné au festival de Cannes, section Court Métrage, admettait récemment avoir de la difficulté à poursuivre son travail de témoin par l’image:

«Depuis l’application pure et dure du règlement P-6 par la police de Montréal, il est pratiquement impossible de continuer ma démarche documentaire sans courir le risque réel de me faire arrêter, menotter et, surtout, humilier. […] Ma démarche est interrompue pour l’instant. Père de famille, je n’ai pas les moyens de me permettre une amende équivalente à un mois d’épicerie.»

Michaël, doté d’une plume aussi fine que son regard de cinéaste, rappelle toutefois dans le même texte que malgré la difficulté du processus, il est absolument nécessaire pour une société de se replonger dans la mémoire de ses violences.

«La mémoire des violences n’est pas chose facile à accepter, car elle oblige les sociétés à accepter l’idée qu’elles molestent une partie d’elles-mêmes, une prise de conscience qui, dans le paysage après la tempête, exige nécessairement une grande maturité. L’écueil est encore plus grand quand il s’agit de nos propres enfants, de nos propres parents. Le Québec doit accepter de plonger dans la partie obscure de sa mémoire collective. L’exercice s’avère nécessaire. La révolte qui naît d’un sentiment d’injustice peut aboutir sur la plus terrible des colères et sur une volonté d’autodestruction encore plus forte que la violence qui l’a engendrée.»

Du printemps au Lundi de la matraque

C’est une réflexion du même type qui m’occupait l’esprit au retour de la manifestation du 15 mars, lors de laquelle fût arrêté et torturé Biron Desbois. Une quantité incalculable d’images ont été capturées pendant les quelques heures qu’a duré l’événement. Quelques unes ont filtré dans les médias de masse, accompagnées de mots lourds de sens et de nombres insensés, ainsi figés dans l’histoire par des journalistes et des pupitreurs avides de faits immédiats chiffrables. La prétendue objectivité des faits ne s’embarrasse ni de la structure de domination qui les cause ni de l’impact historique et social qu’ils peuvent engendrer. Ainsi, pendant que la brutalité policière se manifestait dans les rues, que la poudre irritante des grenades assourdissantes finissait de retomber, que les statistiques d’arrestations commençaient à être diffusées et que des centaines de personnes faisaient connaissance, mains menottées pour avoir voulu marcher sans trajet annoncé, je pensais au passé.

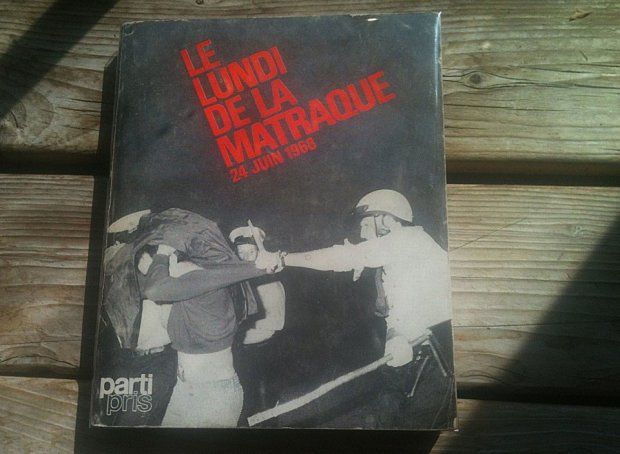

Extrait télévisuel résumant les événements du «Lundi de la matraque» le 24 juin 1968.

Le 24 juin 1968, une journée connue sous le nom du «Lundi de la matraque», 290 manifestants indépendantistes ont été arrêtés violemment, 125 personnes ont été blessées et une douzaine de voitures de police ont été brûlées. Pierre-Elliot Trudeau, à la veille d’une élection fédérale, était venu narguer les québécois en prenant place à la tribune d’honneur du défilé de la Saint-Jean Baptiste à Montréal. Parmi les personnes arrêtées ce soir-là, le professeur Paul Rose fait connaissance avec le chauffeur de taxi Jacques Lanctôt, dans le fourgon qui les amène au poste. Le premier prend soin du deuxième, manifestant ensanglanté, au crâne fracturé par un coup de matraque.

Ils allaient dans les mois qui suivent recenser ensemble les témoignages de brutalité de cette manifestation, assermentés par Me Robert Lemieux et publiés aux éditions Parti Pris. Deux ans plus tard, en 1970, Rose et Lanctôt seront au cœur des deux cellules du FLQ qui kidnappent le diplomate James Richard Cross et le ministre Pierre Laporte. La suite de l’histoire est connue, de la mort de Laporte à l’exil ou l’emprisonnement des felquistes, en passant par l’application de la Loi sur les mesures de guerre et les arrestations et perquisitions sans mandat de centaines d’intellectuels, artistes, syndicalistes et indépendantistes.

Un principe physique objectif dicte qu’à toute action correspond une réaction de force équivalente. Toute répression engendre une résistance. L’histoire ne se soumettant pas aux principes physiques, on ne peut toutefois pas prévoir avec certitude la nature et l’ampleur de cette résistance. Lorsque le mauvais traitement d’un groupe est systématique, avec le soutien des structures et institutions en place, la pression politique devient oppression sociale. Certains feindront la surprise lorsque la violence oppressive provoquera une contre-violence explosive. D’autres prétendront qu’ils l’avaient vu venir, que c’est ce qui se produit quand on laisse les «osties de carrés rouges» défier les lois, que la «violence et l’intimidation» des casseroles et des masques mène inévitablement au «terrorisme» et à la «radicalisation». Évidemment, ce faisant, ils auront oublié d’inclure le rôle de la répression elle-même dans les processus de radicalisation. Et surtout, ils auront oublié notre propre histoire, s’ils ont même déjà pris soin de la connaître.

Les événements de juin 1968 ont certainement joué un rôle dans ceux d’octobre 1970. Le 24 juin 1968, les forces policières montréalaises avaient déployé pour la première fois leur nouvelle brigade antiémeute. L’impunité avec laquelle les membres de celle-ci s’en sont sortis a sans aucun doute laissé des cicatrices plus profondes que celles infligées par les matraques. Pour le devoir de mémoire, en espérant qu’un jour la devise du Québec occupe une place plus noble que celle grisâtre et sale qu’on lui laisse sur les plaques de chars, je publie ici quelques extraits choisis et retranscrits des témoignages compilés en 1968 par Paul Rose et Jacques Lanctôt, dans les mois qui ont suivi le «Lundi de la matraque». Je le fais en souhaitant sincèrement voir naître au Québec un réel exercice collectif de remise en question des dérives autoritaires, bien qu’à chaque jour qui passe je désespère un peu plus.

Couverture du livre Le Lundi de la matraque, éditions Parti Pris, 1968.

«Nous n’en sommes pas encore au gaz lacrymogène, aux grenades asphyxiantes, aux barbelés et aux chars d’assaut, mais l’avilissement et l’humiliation subis par les inculpés sont les mêmes ici qu’ailleurs. Ce livre montre ce que notre police se croit permis de faire sans crainte de représailles graves. Il est important que tous le sachent et que chaque citoyen exige le respect de l’individu et de ses droits fondamentaux.»

– Présentation du livre Le lundi de la matraque, 1968

Témoignages des personnes arrêtées, blessées ou ayant vu des scènes de brutalité policière

«Matraques, matraques, et combien longues. Des flacs sonores. Coups à gauche et à droite, à tour de bras, sur des gens de tout âge. Droit devant nous, un agent coince un jeune homme entre son cheval et une voiture en stationnement. Un, deux, trois, cinq, dix coups de lanière de cuir. C’était insupportable. La victime ne pouvait ni bouger, ni se rendre, ni plaider coupable, rien: elle n’avait qu’à encaisser. N’avait qu’à ne pas être là. N’avait qu’à attendre que le représentant de l’ordre daigne se calmer.»

– Gilles Gariépy, journaliste, p.22

«Je certifie qu’à cette heure aucun projectile n’a été lancé par des manifestants. Ces projectiles ont fait leur apparition que très tard dans la soirée soit aux environs de dix heures, après que les policiers à cheval eurent chargé la foule et les manifestants. J’ai vu à plusieurs reprises des jeunes gens, des femmes, des vieillards et des enfants se faire matraquer violemment par d’énormes policiers casqués.»

– Pierre Cloutier, journaliste, p. 26

«À quatre reprises, des policiers amenant des manifestants au fourgon cellulaire choisirent de traîner ceux-ci dans les débris de bouteilles cassées en les tenant par les chevilles, plutôt que de les porter ou de les faire marcher.»

– Marcel Chaput, p. 28

«Quelques secondes plus tard, on vit un petit gars d’une dizaine d’années, perché dans un arbre, crier; Maman ! Maman ! Soudain, il tomba sur un policier qui était en train de matraquer autour de lui. Ce dernier se retourna et donna rapidement un violent coup de matraque en plein visage de l’enfant. S’apercevant qu’il venait de frapper un enfant, il retourna du pied le corps inerte, le tassa (toujours du pied) près de la chaîne de trottoir et continua à matraquer les gens qui passaient.»

– Témoignage anonyme, assermenté devant un avocat, p. 33

«Les policiers commencèrent à brutaliser les journalistes et les caméramen en leur disant de regarder la parade et non d’observer ce qui se passait près des fourgons. J’ai vu la police essayer deux fois de bousculer des journalistes et un journaliste âgé être obligé de tourner en rond comme un idiot pendant un temps assez long, avec un immense policier à ses trousses hurlant: Marche, va-t-en, marche. On ne m’empêcha pas de suivre les mouvements de la police près des fourgons; je fus dégouté de voir chaque homme tenu quelques secondes derrière la porte, invisible pour la foule, frappé violemment à la matraque au moins une fois et la plupart du temps plusieurs fois, et cela sans que les journalistes puissent voir. Le sang jaillit et coula des têtes des victimes comme l’eau d’un robinet.»

– Hele Hambly, professeur ontarien, p.41

«Par la présente, moi, Gilles Proulx, reporter de service le soir du 24 juin, aimerais relater ce qui suit dans l’unique but de constater un jour des réformes au sein de notre corps policier. À maintes reprises, et ce en compagnie de M. Jean Duceppe, (Radio-Canada), j’ai vu des policiers agir sous l’effet de l’impulsion haineuse à l’égard de certains manifestants. […] Par ailleurs, dans le parc Lafontaine, à quelques reprises, certains membres de la force policière de Concordia m’ont injurié en ordonnant d’évacuer, alors que, comme eux, j’étais de service. De plus, le langage qu’utilisent bon nombre de gardiens, dits de la paix, fait preuve d’un grand manque de politisation chez-nous.»

– Gilles Proulx, journaliste, p.36

«Durant quelques minutes, il ne se passe rien de plus. Mais soudain, je vois un policier en civil (en T-shirt rouge) aborder mon voisin immédiat, un adolescent vêtu en hippie. Le policier l’injurie. L’autre ne réplique pas. Le policier cherche la bagarre. L’autre veut l’éviter et ne parle ni ne bouge. Le policier passe aux actes. Il pousse délibérément le hippie sur des policiers en uniforme qui à quelques pieds de là surveillaient la scène. Les constables s’empressent de cueillir le troubleur de paix qui venait ainsi de les agresser.»

– Hubert Gariépy, étudiant, p.37

«Moi, j’ai demandé si je pouvais partir. Alors le policier qui me tenait s’est mis à rire. Il a dit à un autre de m’emmener. Ils m’ont embarqué dans une auto avec un autre que je ne connaissais pas. On est allés au poste 16. Les choses étaient tranquilles; à ma connaissance, seul un des détenus a été battu par six policiers.»

– Jacques Labrecque, p.45

«Un peu plus tard (autour de 11 heures peut-être), deux policiers amenèrent un prisonnier vers notre cellule. […] Un des agents lui donna un coup de pied au bas-ventre (probablement aux testicules, car il semblait évanoui). Alors un officier s’approcha d’eux et leur dit: C’est assez. Enfin, ils l’ont garroché dans notre cellule. Avant de partir, un des policiers dit à son confrère: Je ne sais pas si on devrait les fusiller ou les passer à la chambre à gaz.»

– Antoine Beaupré, p.57

«Après quelques minutes, j’interpellai un policier pour lui expliquer que je n’étais pas coupable et qu’on m’avait arrêté injustement. Alors, un policier furieux m’asséna à travers les barreaux un solide coup de matraque. Un autre répliqua en me crachant dans la face: Il n’a pas la tête assez dure encore. Et l’autre m’asséna aussitôt un deuxième coup de matraque. Aussitôt, le sang jaillit de toutes parts. Et on me cracha à nouveau dans la face.»

– André Dubeault, militaire, p. 61

«Avec les nouveaux arrivés, l’air devenait de plus en plus rare et de moins en moins respirable. La majorité des gars étaient blessés, quatre cependant saignaient plus abondamment que les autres. Le nombre des détenus et des blessés augmentait. On étouffait, littéralement. On était entassés les uns sur les autres. Soudain, un gars perdit connaissance. On demanda de l’aide. Le policier de garde à l’extérieur nous répondit: S’il n’en tient qu’à moi, qu’il crève.»

– Paul Rose, p. 72

«De temps en temps, les policiers restés dans le garage viennent dans la salle où nous nous trouvons. Ils choisissent alors parmi les détenus ceux qui n’affichent aucun signe tangible de blessures et les ramènent de force dans le garage. Les détenus assis autour de moi prennent le sang qui coule des blessés et s’en maculent le visage pour ne pas subir le même sort.»

– Marc Bourgault, p.88

«Je suis arrivée à la Saint-Jean Baptiste et, tout à coup, je suis tombée et deux policiers m’ont traînée dans la vitre. J’ai crié que j’étais enceinte; ils m’ont lancé dans le panier à salade, je pleurais et il y en a un qui a dit: pleure.»

– Rollande Turcotte, p. 92

«En arrivant à la station 4, on a assisté à la scène la plus brutale, quand ils ont vidé le fourgon qui était arrivé avant nous. Les policiers faisaient deux lignes entre l’auto et l’édifice et battaient, massacraient les gens qui devaient sortir du fourgon et entrer dans l’édifice. […] En entrant dans l’édifice, ils nous faisaient asseoir à terre en donnant des coups et continuaient à nous battre et à nous donner des coups de pied. Un policier sortit son revolver et me le pointa à la tête. […] C’était impossible de relever le numéro du policier, parce qu’il ne le portait pas, qu’il était en civil, ou tout simplement parce qu’on ne pouvait rien voir dans la mêlée, et qu’on devait se protéger en se couvrant le visage.»

– Coleman Lesoncy, p. 99

«Tout au long de l’interminable nuit, je fus témoin de gestes dégoûtants de la part des policiers. Ainsi, ce détenu d’origine européenne qui, après s’être fait craché plusieurs fois au visage parce qu’il demandait la permission de parler au chef ou de voir un avocat, se tut, surpris d’abord puis complètement dégoûté par la suite. Puis, cette phrase fatale que tous nous entendîmes au fond du corridor: Tu veux voir un avocat ? On entendit le choc de deux coups de poing. Et encore la même phrase déchirante: Tu veux encore voir ton avocat ? Et encore les mêmes bruits de coups de poing.»

– Jacques Lanctôt, p. 102

«En débarquant de l’automobile, on me jeta par terre; un des constables montra à l’autre comment me faire mal avec les menottes qui m’attachaient les deux mains dans le dos. Les deux constables m’ont poussé dans le mur, tête première, et ils m’ont jeté par terre. Là, j’ai perdu connaissance. […] J’ai souvent demandé aux constables de me desserrer les menottes parce que j’avais mal à une main et que j’avais du mal à respirer; ils ont refusé. On m’enleva les menottes seulement pour prendre des radiographies. On prit bien soin de me les remettre aussi serrées que possible, et si on vous a déjà mis des menottes, vous savez que ça fait mal. Dans le corridor, alors que j’étais couché sur une civière, un policier qui s’était foulé une cheville, en passant me frappa sur le nez avec la paume de sa main en me disant: T’as bien un beau nez. J’ai recommencé à saigner, ce qui fit rire les autres policiers.»

– Reginald Reggie Chartrand, p. 114

«Plusieurs policiers en uniformes viennent dans le bloc cellulaire et s’amusent à invectiver les détenus, les traitant de chiens sales, de maudits crottés, de charogne, de calvaires d’hosties. Quelques uns d’entre eux crachent sur nous à travers les barreaux des cellules. […] Quelques minutes plus tard, trois policiers entrent en battant de façon épouvantable un détenu, très jeune semble-t-il, plié en deux pour se protéger des coups qu’il reçoit. On l’entraîne dans un coin d’où je peux suivre les actions des policiers. Deux le tiennent de chaque côté de un troisième lui donne des coups de pied au derrière et des coups de matraque. Arrive un jeune agent qui enlève ses gants blancs et, s’élançant sur la victime, lui donne quatre coups de poing (deux de chaque main) en plein visage, pendant que celui qui est derrière lui lève la tête. Le détenu craque et se met à pleurer comme un petit enfant.»

– Jacques Larue-Langlois, p.121

La version du chef de police

«Ce qui nous rendaient inquiets c’est le fait que des projectiles étaient lancés de partout dans la foule et non seulement en direction des policiers. […] Ce n’est pas le chahut qui a motivé notre intervention. Il est permis de démontrer ses vues en criant et en chantant. Mais quand on lance des projectiles, il faut assurer la protection des citoyens. […] Si [le policier] ne réussit pas à convaincre les gens, on lui fournit un bâton ou une matraque et il est autorisé à s’en servir. Il peut même se servir de l’arme à feu qui lui est fournie s’il en a besoin pour protéger la population.»

– Jean-Paul Gilbert, chef de police de la Ville de Montréal, p. 135

«À la suite des accusations de brutalité portées contre les policiers, nous avons jugé bon de visiter les hôpitaux de la métropole afin de retrouver les victimes de ces actes brutaux. Nous n’avons toutefois trouvé personne qui avait dû se faire traiter après avoir été maltraitée par la police. […] La police doit réagir selon les mouvements de la masse. Il se produit alors des scènes disgracieuses que même les policiers trouvent disgracieuses, mais il faut prendre les moyens nécessaires pour maintenir l’ordre.»

– Jean-Paul Gilbert, chef de police de la Ville de Montréal, p. 136

Commentaires et extraits de presse

«Ce qui est en cause, si les témoins disent vrai, ce ne sont pas d’abord des problèmes de régie interne ou de discipline ordinaire au sein de la force policière de Montréal. Ce sont plus exactement des droits humains fondamentaux qui auraient été foulés au pied par des gardiens de l’ordre. […] M. Drapeau a évoqué l’autre jour l’impérieuse nécessité de maintenir l’ordre public dans la ville. Nous sommes parfaitement d’accord. Mais il faut donner à ce concept d’ordre public une signification moins possessive, plus large et plus généreuse que celle dont se satisfont trop facilement les personnages en place. […]

Un ordre public qu’on interpréterait à sens unique, un ordre public qui ne servirait qu’à protéger les droits des groupes en place, et des majorités, un ordre public qui écraserait des droits élémentaires sous prétexte de punir des citoyens présumément coupables de désordre, ne serait qu’une caricature du véritable ordre démocratique. Celui-ci n’existe et ne peut inspirer confiance à tous que lorqu’est garantie à tous les citoyens, y compris à ceux qui ont pu se rendre coupables de certains délits, l’assurance qu’ils seront traités comme des êtres humains. […]

Ce n’est pas dans deux, trois ou quatre ans qu’il faut savoir ce qui s’est produit lundi. Ce n’est pas à l’aide de procès ne pouvant porter que sur des aspects très limités qu’on pourra le savoir au complet. Une enquête serait de beaucoup le moyen le plus efficace afin de parvenir au résultat recherché. Si on refuse cette enquête, de nombreux citoyens, – tant parmi ceux qui furent victimes d’actes coupables que parmi ceux qui s’intéressent au sort de la liberté dans la ville – auront le sentiment d’avoir été diminués pour longtemps dans leur dignité. Ce n’est pas ainsi qu’on assure pour l’avenir cet ordre que l’on veut défendre.»

– Claude Ryan, directeur du Devoir, p. 140

«Puis, le grand chef vint et décida d’interdire la manifestation projetée. En vertu de quel pouvoir, de quelle loi Monsieur Gilbert posait-il ce geste ? Les juristes cherchent encore. Pourtant il s’agit ici d’un droit fondamental, un droit de l’homme qui découle directement des plus élémentaires principes de la démocratie. On a dit que ce droit à la manifestation ne pouvait être laissé au bon plaisir d’un chef de police et l’on a raison; autrement, c’est l’arbitraire qui s’installe; le chef n’est plus le gardien de l’ordre public; il devient l’exécuteur des seules volontés du parti au pouvoir.»

– Henri Vinet, notaire, p. 147

«J’ai honte. Depuis le 24 juin, j’ai honte. Je ne cesse pas d’avoir honte. Et il faut que je le dise, il faut que je le crie sur la place publique. S’il a pu m’arriver quelques fois dans ma vie de scandaliser les bien-pensants, il faut qu’ils sachent qu’ils me l’ont bien rendu. […] Ne laissons pas toujours aux autres le soin de défendre nos intérêts. Cessons de croire que justice nous sera rendue si nous ne l’exigeons pas. Cessons de nous haïr nous-mêmes et de nous mépriser et réclamons ce qui nous est dû. S’il y a un devoir impérieux entre tous dans le monde actuel, c’est celui de la vigilance, car la plupart de nos maux nous viennent de notre indifférence.»

– Françoise Loranger, 28 juin 1968, p. 154